Отдельные клинические наблюдения описаны отечественными авторами А. И. Гингольд и В. П. Оранской (1958), П. А. Петровой (1958), Г. А. Репиной (1964), Е. М. Фотеевой и В. К. Таточепко (1960), А. А. Валентинович (1960), О. Ф. Тарасовым (1959), Б. А. Тросман (1961), И. Н. Усовым (1966).

Морфологические работы, посвященные этому вопросу, принадлежат А. В. Русакову (1939), А. Н. Котловер (1951), Е. К. Тер-Григоровой и Н. А. Суркову (1966), Г. Н. Казьминой (1968), Р. И. Гордон и Е. Д. Лобановой (1968). Термин «ренальный рахит» не раскрывает сущность заболевания, поэтому данный почечно-костный синдром чаще именуется в литературе как синдром Тони — Дебре — Фанкони.

Синдром Фанкони состоит в органическом поражении почек или в выпадении функции проксимальных почечных канальцев.

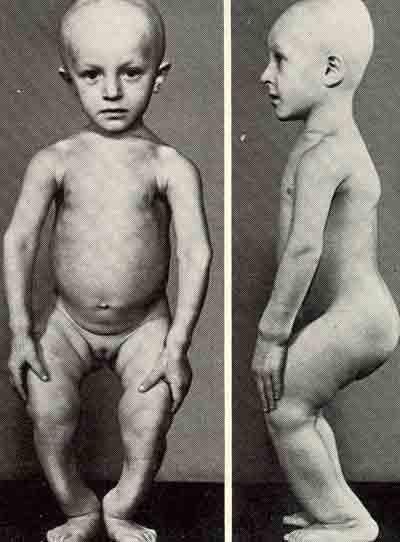

Изменения функции почек выявляются только при биохимических исследованиях. Клинически ренальный рахит проявляется в первую очередь изменениями в скелете, деформациями, отставанием в росте, поэтому больные обращаются к ортопеду.

Лишь позднее присоединяются полиурия, полидипсия, гиперхолестеринемия, гиперпротеинемия, гиперфосфатемия, гипокальциемия, гиперфосфатурия, резкое извращение сахарной кривой диабетического типа.

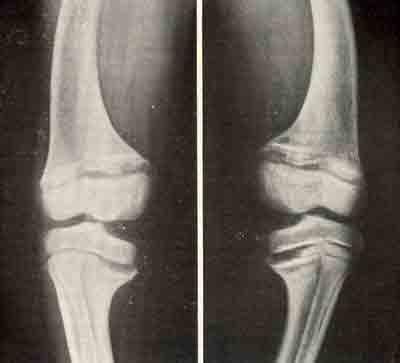

По деформациям скелета клинически и рентгенологически очень трудно отличить ренальный рахит от D-авитаминозной хондродистрофии. Искривления конечностей (тоже симметричные), бокаловидные зоны остеопороза в метафизах костей, узурированные контуры эпифизарной пластинки также характерны для ренального рахита.

У больных нередко развивается варусная деформация шейки бедра и энифизеолиз головки бедренной кости (Shea, Mankin, 1966).

Ренальный рахит у девочки 4 лет

Рентгенограмма коленных суставов больного с ренальным рахитом

Ортопедические деформации связаны с тем, что нарушение обмена, наступившее в результате почечной недостаточности, ведет к ацидозу, а последний вызывает активное поступление из костей солей кальция и провоцирует значительную паратиреоидную гиперфункцию.

В результате увеличения количества паратиреогормона в крови фосфор выводится с мочой, паратиреогормон подавляет реабсорбцию фосфора в почечных канальцах. Это обусловливает вторичные деформации, в первую очередь искривления нижних конечностей, грудной клетки и позвоночника.

Морфологически, как и при истинном рахите, имеют место остеопороз скелета, остеоклазия, резкое развитие фиброзно-ретикулярной ткани в костномозговых пространствах, но по содержанию кальция и фосфора в крови ренальный рахит прямо противоположен истинному рахиту. Этим объясняется предложение А. В. Русакова в отличие от истинного рахита именовать заболевание нефрогенной остеопатией.

«Болезни костей у детей», М.В.Волков