К редкому виду поражения черепа относится фиброзная дисплазия в костях его свода. При такой локализации она симулирует остеому. Lenson (1957) подробно описал диагностическую ошибку у 10-летней девочки.

Чаще всего при множественной форме фиброзной дисплазии поражены одновременно лобная и верхнечелюстные кости. Фиброзная дисплазия верхней челюсти в литературе получила название «костного леонтиаза», или «костной львиности». Всего описано около 140 наблюдений фиброзной дисплазии подобной локализации.

В 1962 г. Н. В. Великорусова сообщила о 5 детях с леонтиазом. Очаги фиброзной дисплазии отличаются тем, что костная ткань в них разрастается с извращением остеогенеза. В результате функционально неполноценная остеобластическая ткань не в состоянии выполнять опорную функцию.

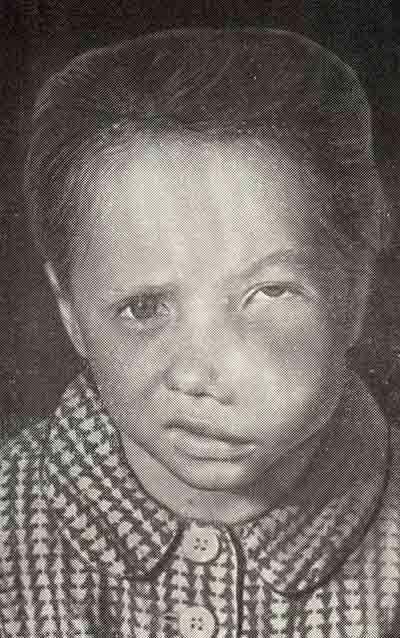

Она разрастается, занимая большой объем, кость принимает «вздутый» вид. При локализации в верхнечелюстной кости появляются асимметрия лица, выступание пораженной верхней челюсти, а при двустороннем поражении — «львиное» выражение лица.

Костный леонтиаз

Фиброзная остеодисплазия верхней челюсти.

В случаях множественной локализации могут также иметь место нарушения развития всего черепа: он становится удлиненным, выступают скулы. В этих редких случаях при заинтересованности костей основания черепа вторично вовлекается в процесс и гипофиз. Тогда в результате поступления в ток крови большого количества гонадотропного гормона могут развиться эндокринные нарушения.

Синдром Олбрайта характеризуется костными поражениями типа фиброзной дисплазии, преждевременным половым развитием и пигментными пятнами на коже, наблюдающимися с рождения. Одна из наших больных, девочка 14 лет, имела чрезмерно высокий рост, удлиненный и сплющенный сверху свод черепа, выступающие скулы, множественные очаги фиброзной дисплазии в скелете, коричневые пигментные пятна на коже и рано появившиеся (с 9-месячного возраста) менструации.

Поражение черепа со вторичными эндокринными нарушениями в этом случае было явным. Больная умерла во время операции. На аутопсии обнаружено разрастание патологической ткани в обеих верхнечелюстных костях, в лобной пазухе и основной кости.

Лечение деформаций, развивающихся вследствие фиброзной дисплазии, состояло в радикальном удалении диспластических очагов с замещением дефекта ауто- или гомокостью. Если эти деформации вовремя не ликвидировать, они становятся непоправимыми, а очаги могут озлокачествляться.

«Болезни костей у детей», М.В.Волков