В качестве примера тяжелого полирадикулоневрита приводим выписку из истории болезни Наташи К., 2 лет 8 мес. , находившейся в дифтерийном отделении больницы им. Русакова с З. Х по 13. ХII 1957 г. по поводу токсической дифтерии зева III степени.

Наташа К., 2 лет 7 мес.

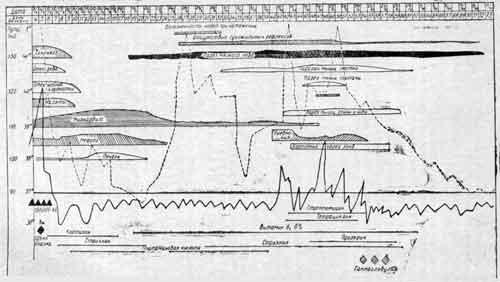

Дифтерия зева токсическая III степени. Миокардит (среднетяжелая форма). Полирадикулоневрит (тяжелая форма). Нефроз.

Девочка не иммунизирована против дифтерии, поступила в больницу на 4-й день болезни в тяжелом состоянии. С 4-го по 7-й день болезни получила 150 000 АЕ противодифтерийной сыворотки, на 5 — 6-й день болезни вводилась внутривенно плазма, соблюдался ре жим покоя, получала витамины, кортизон, с 6-го дня болезни — стрихнин в инъекциях, с 9-го дня болезни — глютаминовую кислоту внутрь.

Симптомы первоначальной интоксикации и местные явления исчезли на 10-й день болезни. Отмечался токсический нефроз. С 5-го дня болезни начал развиваться миокардит, который протекал в среднетяжелой форме с преимущественным поражением сократительного миокарда, без проводниковых расстройств. С 18-го дня болезни отмечена гнусавость, парез мягкого неба оставался единственным симптомом поражения периферической нервной системы до 24-го дня болезни.

С 24-го по 34-й день болезни отмечалась тахикардия (пульс при нормальной температуре достигал 140 ударов в 1 минуту), с 25-го дня болезни исчезли коленные рефлексы, определялась болезненность нервов конечностей при натяжении. Общее состояние девочки было нетяжелое, так как явлений сердечной недостаточности уже не было, а отмеченные проявления полирадикулоневрита не отражались на самочувствии ребенка. С 32-го дня болезни жидкая пища стала выливаться через нос и девочка изредка поперхивалась. На 34 — 36-й день болезни отмечено косоглазие, птоз.

Парез мягкого неба и мышц глотки нарастал, на 41-й день болезни отмечен подъем температуры, связанный с начавшейся пневмонией. С появлением пневмонии состояние ребенка значительно ухудшилось.

На 44 — 50-й день болезни продолжала нарастать тяжесть полирадикулоневрита — девочка не глотала даже слюну, речь стала совершенно невнятной, в связи с парезом мышц гортани отмечалось частое покашливание. Лицо было амимично, глаза полузакрыты вследствие пареза лицевых и глазодвигательных нервов. Из-за пареза мышц шеи и спины девочка почти не могла поворачиваться и поднимать голову.

На 47 — 50-й день болезни отмечены парезы дыхательной мускулатуры (интерокостальных мышц и диафрагмы). Общее состояние ребенка было крайне тяжелым. Девочке был обеспечен индивидуальный квалифицированный сестринский уход, она находилась в отдельной палате с хорошей аэрацией. В течение 13 дней (с 43-го по 56-й день болезни) ребенок получал пищу только через зонд (тонкий зонд вводился через нос) в виде жидкой питательной смеси 3 раза в день, изо рта постоянно с помощью электроотсоса удалялась слизь.

Внутривенно вводилась плазма, внутримышечно повторно — гаммаглобулин. При первом подозрении на возникновение пневмонии была начата энергичная антибиотикотерапия, вначале была дана комбинация пенициллина со стрептомицином, но так как пневмония продолжала нарастать, пенициллин был заменен тетрациклином, который вводился через зонд.

Девочка длительно получала инъекции стрихнина и 6% витамин В1, с 45-го по 60-й день болезни — прозерин. После 52-го дня болезни состояние ребенка стало улучшаться, сначала восстановилась функция дыхания, затем глотания. Параллельно с этим уменьшились в силе все остальные симптомы полирадикулоневрита. Девочка выписана домой на 75-й день болезни в удовлетворительном состоянии с явлениями атаксии. Осмотр ребенка через месяц после выписки обнаружил полное исчезновение всех симптомов миокардита и полирадикулоневрита.

«Дифтерия у детей», М.Е.Сухарева, К.В.Блюменталь