Остеобластокластома наблюдается в молодом возрасте — у лиц моложе 30 лет и поражает как эпифиз, так и метафиз длинных трубчатых костей. Достаточно привести данные из общих клиник. По наблюдениям Guillemenet с соавторами (1957), 47% больных с гигантоклеточной опухолью кости находятся в возрасте от 10 до 20 лет (эти авторы наблюдали 10 детей моложе 10 лет). Тот же возраст характерен для поражений, описываемых в литературе как «костная киста».

Mikulicz (1904) и Bloodgood (1910) впервые заметили, что «костные кисты» и «фиброзная остеодистрофии» характерны для лиц моложе 21 года, a Silver уже в 1912 г. при анализе историй болезни 97 больных с «доброкачественными костными кистами» обнаружил, что только 18 больных были в возрасте старше 20 лет. В 275 случаях с костными кистами, приведенных Geschickter и Copeland (1949), средний возраст больных колебался от 10 до 15 лет, лишь около 20% были старше 21 года.

Анализ наших наблюдений показал, что во всех случаях у детей первично поражается метафиз длинных трубчатых костей. Наиболее характерный возраст заболевания 7-12 лет, хотя имелся один 11-месячный больной. Среди больных было 253 мальчика и 184 девочки.

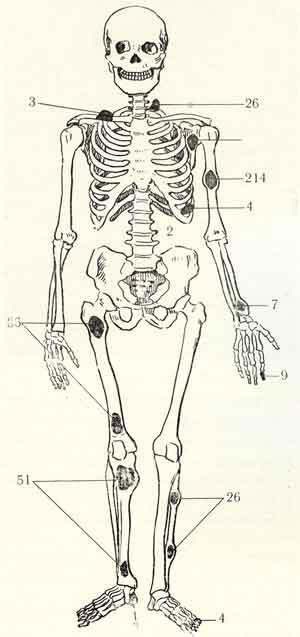

Самой частой локализацией остеобластокластом являются проксимальный метафиз плечевой кости, шейка и межвертельная область бедренной кости, проксимальный метафиз большеберцовой кости. Согласно нашим данным, локализация остеобластокластом была следующей.

Схема локализации остеобластокластомы

Форма опухоли определялась нами по клинико-рентгенологическим данным с учетом морфологической картины. Из 417 оперированных детей литическая форма имелась у 67, активно-кистозная — у 123 и пассивно-кистозная — у 227 детей, хотя такое деление несколько относительно из-за наличия переходных форм.

При первых двух формах преобладало поражение в верхнем метафизе большеберцовой кости и нижнем метафизе бедренной кости, при третьей форме — в верхней трети плечевой кости и верхней трети бедренной кости. Большую частоту кистозных форм остеобластокластомы следует объяснить богатым кровоснабжением метафизов растущих костей и активным «заболачиванием» опухолевых клеток.

«Болезни костей у детей», М.В.Волков