Рентгенологическая картина костных изменений очень разнообразна и зависит от возраста больного и тяжести поражения скелета. Степень рентгенологических изменений столь же многообразна, как и клинические проявления болезни.

Характерно и практически очень важно, что изменения в скелете при несовершенном костеобразовании наблюдаются с момента рождения ребенка, они не являются изолированными, а поражают все кости скелета. Рентгенологическая картина врожденной формы заболевания типична.

Наибольшие изменения наблюдаются в диафизах длинных трубчатых костей. На рентгенограммах прежде всего обращают на себя внимание уменьшение поперечника диафиза кости, резкое истончение кортикального слоя, повышенная прозрачность костной ткани, исчезновение трабекулярного рисунка губчатого вещества, диффузный остоопороз.

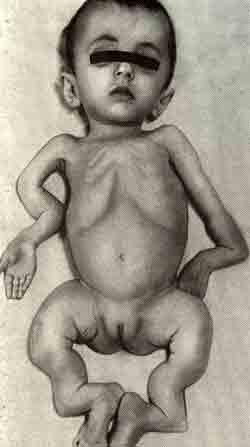

Врожденная форма несовершенного остеогенеза

Врожденная форма несовершенного остеогенеза у девочки 5 лет: фотография больной, деформация грудной клетки из-за переломов ребер, деформация черепа вследствие незаращения родничков и рентгенограмма нижних конечностей. Видны костные мозоли и ложный сустав большеберцовой кости.

Помимо рентгепоструктурных изменений, возникают рентгеноанатомические изменения, связанные с большим количеством переломов и различными статико-динамическими воздействиями. Аналогичные деформации могут появиться в результате и множественных переломов, и не замеченных микротравм, и искривлений сегментов под влиянием мышечной тяги.

«Болезни костей у детей», М.В.Волков