Патологоанатомические изменения в печени и селезенке при гемолитических анемиях изучались Л. А. Даниловой (1960), Nicola с соавт. (1961). Они отмечали появление гемосидероза внутренних органов при этих заболеваниях. Наши патологоанатамические данные состоят из исследований результатов биопсии печени, проведенной у больных во время спленэктомии, и в изучении секционного материала 5 детей, умерших в институте.

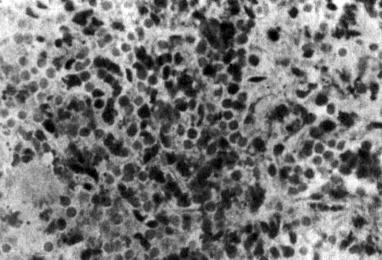

Микрофото печени больного О., 3 лет

Отмечается гемосидероз (ув. 135).

Биопсия печени произведена у 43 детей, из них 35 были с наследственными гемолитическими анемиями, а 8 — с приобретенными формами заболевания. Основным патанатомическим изменением в печени у детей является гемосидероз. Он более выражен у больных с наследственными формами заболевания (82,9%), при приобретенных анемиях отмечается у 25%. Нередко у детей наблюдаются изменения в цитоплазме печеночных клеток. Наряду с этим иногда выявляется усиление перипортальной и внутридольковой соединительной ткани.

Основные патологоанатомические изменения в печени у детей с гемолитическими анемиями по секционным данным и биопсии

| Характер изменений в печени | Формы гемолитических анемий, наследственно приобретенных | Суммарные данные | |

| Гемосидероз | 82,9 | 25,0 | 72,0 |

| Усиление перипортальной и внутридольковой соединительной ткани | 49,9 | 50,0 | 44,1 |

| Дискомплексация и дистрофия печеночных клеток и балок | 34,2 | 75,0 | 41,8 |

| Лимфоидная инфильтрация в перипортальной системе | 25,7 | 25,0 | 23,2 |

| Экстрамедуллярные очаги кроветворения | 5,7 | 12,5 | 6,9 |

| Цирроз печени | 5,6 | 37,5 | 11,6 |

| Гемохроматоз | 2,8 | — | 2,3 |

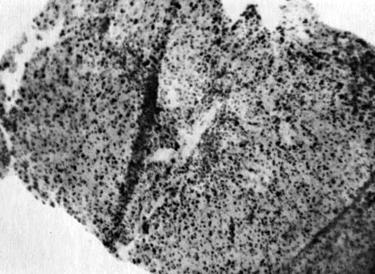

В отдельных случаях удается выявить у детей с гемолитическими анемиями признаки цирроза печени. У одной больной с тяжелым течением сфероцитарной гемолитической анемии обнаружен вторичный гемохроматоз. При исследовании секционного материала выяснилось, что у всех детей печень была увеличена в размерах и в весе. При микроскопии в ней отмечались белковая и зернистая дистрофия, у 2 больных наблюдалась мелко- и крупнокапельная жировая инфильтрация, пролиферация купферовских клеток, экстрамедуллярные очаги кроветворения.

Вторичный гемохроматоз печени у больной с тяжелым течением

сфероцитарной гемолитической анемии (ув. 90)

Таким образом, комплексные исследования состояния печени свидетельствуют о частом вовлечении этого органа в патологический процесс при различных формах гемолитических анемий у детей. Нередко отмечаются сопутствующие заболевания желчных путей. Печень страдает как функционально, так и органически. Возникают нарушения пигментного, белкового, жирового и углеводного обмена. Функциональные отклонения в печени базируются на морфологических ее изменениях. При тяжелом течении гемолитического процесса в печени появляются очаги экстрамедуллярного кроветворения. В отдельных случаях хронический гемолитический процесс может привести к развитию цирроза печени и к гемохроматозу.

«Гемолитические анемии у детей»,

М.Я.Студеникин, А.И.Евдокимова