При энтеровирусных инфекциях не удалось найти убедительных описаний структурных изменений кишки, хотя характер изменений других внутренних органов человека и экспериментальных животных при инфекциях Коксаки и ECHO, в частности при внутриутробном инфицировании, изучен достаточно полно.

При ОВРИ изменения желудочно-кишечного тракта изучены несравненно полнее [Цинзерлинг А. В. и др., 1967, 1974; Афанасьева В. М., 1969]. Судя по нашим данным, у детей, умерших от ОВРИ, наблюдается поражение кишок, выраженное в разной степени. В последние годы эти изменения стали выявляться значительно реже.

Макроскопические изменения весьма незначительны даже у детей с четкими проявлениями диареи и заключаются прежде всего в разжижении содержимого кишки — от весьма незначительного до приобретения им водянистого характера. Слизистая оболочка кишки, преимущественно тонкой, несколько набухшая с небольшими участками розового цвета.

При гистологическом исследовании выявляемые изменения оказываются значительно более выраженными.

По нашим данным, они могут быть разделены на 2 группы: мелкоочаговые, специфические для отдельных заболеваний, и более распространенные, характерные для всех ОВРИ.

Изменения тонкой кишки при аденовирусной инфекции

Изменения тонкой кишки при аденовирусной инфекции:

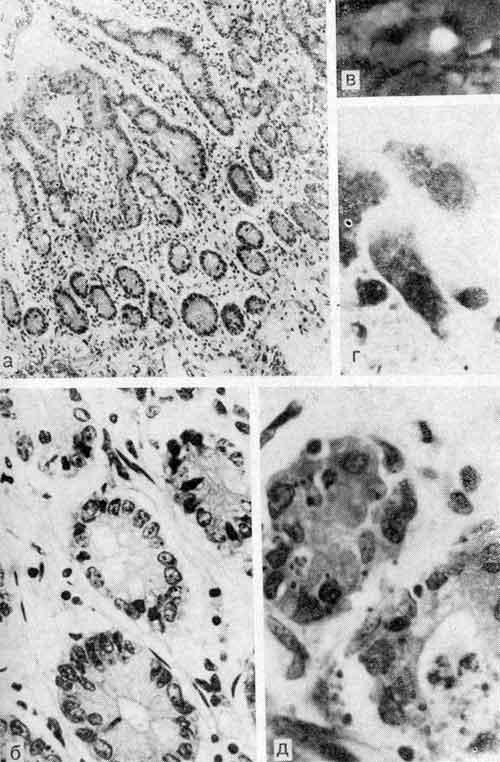

а — катаральный энтерит у девочки 9 мес (гематоксилин — эозин, X 135);

б — деталь предыдущего рисунка, гигантоклеточный метаморфоз многих энтероцитов в криптах с образованием гиперхромных аденовирусных клеток (гематоксилин — эозин, X 600);

в — специфическое свечение гигантской клетки в тонкой кишке той же девочки (люминесцирующая аденовирусная сыворотка, X 1350);

г — фуксинофильные включения и цитоплазме энтероцита в этом же наблюдении (основной фуксин — метиленовый синий, X 1350);

д — многочисленные аденовирусные клетки и мелкоглыбчатый распад энтероцитов в крипте тонкой кишки девочки 3 мес (гематоксилин — эозин, X 1350).

Специфические изменения определяются в основном на относительно ранних стадиях развития поражения кишки. Они принципиально аналогичны тем, которые возникают в слизистой оболочке дыхательных путей, и заключаются прежде всего в гигантоклеточном превращении отдельных энтероцитов, преимущественно тонкой кишки, которое происходит в ответ на внедрение в клетки возбудителя.

Микроскопическими методами такие изменения выявляются особенно отчетливо при аденовирусной инфекции. В разгаре процесса при этом видно увеличение части клеток в размерах, в основном за счет ядер, которые становятся резко гиперхромными.

При иммунофлюоресцентном исследовании в них можно выявить антиген аденовирусов. Таким же образом изменяются ретикулоциты лимфатического аппарата тонкой кишки и брыжеечных лимфатических узлов.

«Острые кишечные инфекции у детей»,

Г.А.Тимофеева, А.В.Цинзерлинг